東洋製罐グループの

マテリアリティ(重要課題)

東洋製罐グループでは、持続可能な社会実現に貢献するため、優先的に取り組む課題を「東洋製罐グループのマテリアリティ(重要課題)」として特定しています。

長期経営ビジョン2050「未来をつつむ」および中期経営計画2025で掲げた中長期の戦略・ありたい姿に照らし合わせ、以下の6つをマテリアリティとして設定しました。

※表は左右にスクロールできます

| マテリアリティ | 主な取り組み事例 | リスクと機会 | KGI(指標と目標) | 2022年実績 |

|---|---|---|---|---|

|

多様なライフスタイルを支える製品・サービスの開発と提供 長期経営ビジョン2050で実現したいこととして掲げている“多様性への対応”の達成に向け、ライフスタイルや消費者ニーズの多様化を意識した製品・サービスを提供し、社会課題の解決に貢献すること |

くらしの安心・安全・豊かさを実現する事業機会の探索

|

リスク

機会

|

認定された製品・サービスの売上高比率 |

17.1%(環境配慮型製品) |

|

環境配慮型製品・サービスの開発と提供 長期経営ビジョン2050で実現したいこととして掲げている“持続可能な社会の実現”の達成に向け、地球環境への貢献に資する製品やサービスを提供し、社会課題の解決に貢献すること |

バリューチェーン全体で環境負荷を低減させるためのプラットフォームづくり

|

リスク 環境配慮型製品・サービスの開発と提供遅延による、ステークホルダーからの信頼の喪失と競合に対する相対的な劣後 機会

|

||

|

環境への貢献 環境ビジョンやEco Action Plan 2030で掲げた脱炭素社会、資源循環社会、自然共生社会の実現に向け、環境負荷の低減に資する各種取り組みを実施すること |

|

リスク GHG排出量削減や資源循環などの各種環境課題への対応遅れによる競争優位性の低下 機会

|

事業活動でのGHG排出量 (Scope1,2) |

16.0%削減(2019年度比) |

|

サプライチェーンでの GHG排出量(Scope3) |

7.5%増加(2019年度比) | |||

| 枯渇性資源の使用量 | 16.0%削減(2013年度比) | |||

|

プラスチック製品の 化石資源の使用量 |

15.5%削減(2013年度比) | |||

| 事業活動の水使用量 (2022年度までの目標) | 2.7%削減(2013年度比) | |||

|

人権の尊重 自社のみならずサプライチェーン全体において、差別、強制労働、ハラスメント等の人権侵害が行われていないことを確認し防止に努めること |

|

リスク 人権上の争議・抗議に起因するレピュテーション、売上高の低下 機会 サプライチェーン全体での人権配慮による、安定調達の強化 |

自社内の人権デューデリジェンスの 実施率 |

Sedexを活用した自社リスク評価をグループ14社52事業で実施 外国人労働者の人権に関する実地調査を一般社団法人ASSC協力のもと実施(対象:メビウスパッケージング茨木工場) |

|

サプライチェーン内の デューデリジェンスの実施率 |

前年度に当社調達部門で先行実施した「CSR調達ガイドライン自己診断」を主要グループ事業会社8社に展開し、新たに454社のサプライヤーに対して実施 | |||

| 人権に関する社内教育実施率 |

外国人労働者の人権をテーマに含むオリジナル教材を使った e-ラーニングを、国内28社966名が受講 |

|||

|

従業員の尊重 安全と健康、ダイバーシティに配慮された働きがいのある職場環境を整えることに加え、新たな価値創造につながる挑戦を続ける人材を確保・育成し、競争力の維持・向上につなげること |

|

リスク

機会

|

女性管理職比率 | 3.4%(2023年4月1日現在) |

| 女性採用比率 | 22.4% | |||

| 男女の平均継続勤務年数の差異 | 3.4年(男性18,7年、女性15.3年)2023年3月31日現在 | |||

|

10事業年度およびその前後の 事業年度に採用された 労働者の男女別継続雇用割合 |

男性64.5女性50.0%(総合61.8%)2023年3月31日現在) | |||

|

コンプライアンスの徹底 法令や企業倫理、規範を遵守することに加え、腐敗や反競争的行為の防止に向けた取り組みを行うこと |

|

リスク コンプライアンス違反による事業活動の低迷、社会的信用の失墜、企業価値の毀損 機会

|

法令や企業倫理、規範の遵守 |

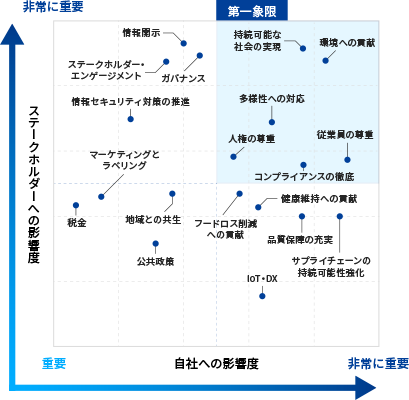

マテリアリティの特定プロセス

課題の

抽出

- GRI、SASB等のガイドラインと「中期経営計画2025」、業界課題をベースに東洋製罐グループが重視すべき課題を抽出し、ロングリストを作成

- 類似課題を集約・統合し19のテーマリストを作成

優先順位

づけ

- 経営思想・グループ企業行動憲章・行動規準等との整合性や、事業会社役員等とのワークショップにおける各課題への評価を加味し、東洋製罐グループにとっての重要度を精査

- 容器包装業界における重要課題、機関投資家が企業に求める重要ESGテーマ等の情報をベースに、ステークホルダーにとっての重要度を精査

- 東洋製罐グループにとっての重要課題(マテリアリティ)候補を選定

マテリアリティマトリクス

マテリアリティ

- 多様なライフスタイルを支える製品・サービスの開発と提供

- 環境配慮型製品・サービスの開発と提供

- 環境への貢献

- 人権の尊重

- 従業員の尊重

- コンプライアンスの徹底

“気候変動”と“効率的な資源利用による環境への貢献”、“生物多様性”を統合したテーマ

マテリア

リティの

特定

- 外部有識者による特定プロセス、マテリアリティ候補についてのレビューを受け、妥当性を確認

- 取締役会での決議プロセスを経て、東洋製罐グループのマテリアリティを特定

東洋製罐グループの取り組みとSDGsとの関連

東洋製罐グループでは、SDGsと関連するさまざまな製品・サービスの提供やサステナビリティの取り組みを行っています。

これらをさらに推進するため、ESG重要テーマごとにおもな目標項目を整理し、マテリアリティ(重要課題)を抽出するとともに、東洋製罐グループの取り組みとの関連性をSDGsの17の目標と169のターゲットに照らして検証しました。

外部有識者との意見交換における主なコメント

株式会社日本政策投資銀行 設備投資研究所エグゼクティブフェロー

竹ケ原 啓介

1989年一橋大学法学部卒業、同年日本開発銀行(現(株)日本政策投資銀行)入行。フランクフルト首席駐在員、環境・CSR部長、産業調査部長、執行役員産業調査本部副本部長などを経て2021年より現職。DBJ環境格付融資の創設など環境金融分野の企画に長らく従事。経済産業省「非財務情報の開示指針研究会」委員、文部科学省「気候変動研究に関する検討会」委員(2021年~)、環境省「中央環境審議会」臨時委員など公職多数。共著書に『再生可能エネルギーと新成長戦略』(エネルギーフォーラム/2015年)、『気候変動リスクとどう向き合うか』(共著金融財政事情研究会/2014年)など。

今回のマテリアリティは、グループ各社の社員の皆さんによる幅広い議論を経て策定された長期経営ビジョン2050「未来をつつむ」を起点に、そこからバックキャストした中期経営計画2025で取り組むべき課題として選定されました。確固とした時間軸の下、マイルストーンである中長期経営目標2030を経て長期ビジョンというゴールに向かう、最初の方向付けの役割を担うものといえるでしょう。まず、「多様なライフスタイルを支える製品・サービスの開発と提供」と「環境配慮型製品・サービスの開発と提供」という、長期ビジョンに掲げるグループ目標に対応した「攻め」を配し、続いて、これを実現するうえでネガティブなインパクトを回避する「守り」の領域として「環境」と「人権」を掲げ、基盤的要素として「従業員(人的資本)」と「コンプライアンス」を位置づける項目の選択は明快です。また、そのプロセスも内外の課題を詳細に分析し、経営層が深く関与する形で丁寧に進められています。抽象度が高いため、特定作業のレベルの高さを含め、背後にある「貴社らしさ」を読者に得心させるには、これに続くKPI選定作業や、グループ従業員への浸透プロセスを通じた一段の工夫が期待されます。

一般社団法人グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン(GCNJ) 代表理事

有馬 利男

1967年国際基督教大学教養学部卒業。同年富士ゼロックスに入社。1988年総合企画部長、

1996年米国ゼロックス・インターナショナル・パートナーズCEO、2002年富士ゼロックス代表取締役社長、2008年相談役特別顧問、2012年退任。社長在任時に経営改革を推進する一方、「企業品質」コンセプトを打ち出すなど、CSR経営に尽力した。2011年10月GCNJ代表理事へ就任。2007年7月から2018年6月末まで国連グローバル・コンパクトのボードメンバーも務め、現在も持続可能な社会の構築に向けた活動を継続している。

貴社はGRI、SASBなどのガイドラインをベースに、的確な特定プロセスを採用しておられ、十分に妥当性があります。使用済みの包装容器は大量のごみとなり、海洋プラスチックごみ問題などを引き起こします。貴社の長期経営ビジョン2050「未来をつつむ」では「包装容器製造」から「くらしのプラットフォーム」へと、ビジネスモデルの変革が示されていますが、「容器のサーキュラーエコノミー化」は、社会的な意義も、新規ビジネスの可能性もあり、重要な位置を占めるのではないかと思います。すでに触れられてはいますが、もっと大きく取り上げてよいと思います。また、UNGC、GRI、WBCSDが共同で発行した、SDGsの企業行動指針「SDG Compass」では、世界の企業が自社ドメインから外へ踏みだして、幅広く世界と社会の課題に取り組む「Outside-In」のアプローチを推奨しています。貴社の能力を最大限に活かす意味でも、新しい事業機会を探る意味でも、今後、スコープをもっと広げてマテリアリティを特定してゆかれることも期待したいと思います。